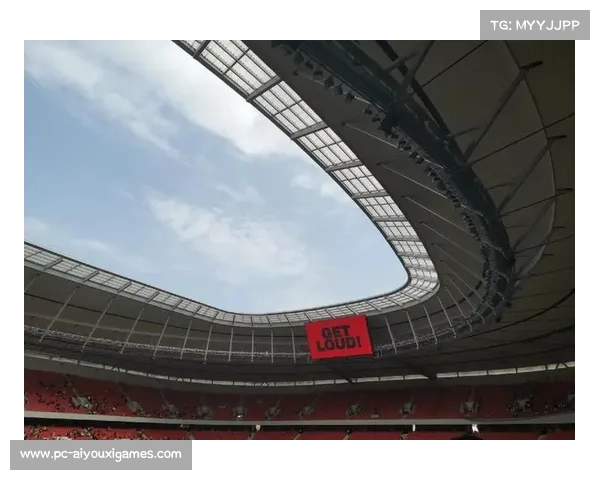

在当前赛季的中国职业足球联赛中,上海海港迎来了历史性的新阶段——球队正式将主场迁入位于浦东新区的浦东足球场。这座拥有约3.5万个座位的现代化专业球场,不仅象征着俱乐部在基础设施建设上的重大升级,也为中国足球职业化发展树立了新的标杆。随着球队逐渐适应新主场的节奏,海港在攻防两端的表现愈发稳定,球迷氛围亦焕然一新。从球员备战状态到商业布局,从战术执行到球迷文化,浦东足球场正成为上海海港全方位重塑竞争力的重要支点。业内人士普遍认为,这一变革将推动中国足球进入全新增长周期,也为体育城市化与产业升级提供了现实范本。

1、浦东新主场的诞生背景

上海海港迁至浦东足球场的决定,并非一时兴起,而是多年规划的结果。随着国内职业联赛不断深化,传统体育场难以满足现代赛事与球迷体验的双重需求。浦东足球场作为上海首座真正意义上的专业足球场,在设计阶段便融合了欧洲顶级球场的理念,采用封闭式看台设计,确保现场观赛氛围的集中与热烈。

这一迁移背后体现出俱乐部管理层的长远思维。海港在过去几个赛季中持续巩固国内强队地位,但在品牌形象与主场影响力上仍需进一步突破。浦东新主场的投入使用,不仅为球队提供了更专业的比赛环境,也为商业开发、青训体系建设和球迷运营带来了更大空间。

从城市维度来看,浦东足球场的启用同样是上海体育布局的重要一环。随着浦东区域功能定位的提升,体育与城市发展的深度融合正成为新趋势。海港的新主场无疑强化了浦东作为国际体育地标的象征意义,进一步带动周边产业链的集聚效应。

2、球场设施与观赛体验升级

浦东足球场的硬件设施在国内首屈一指。其座位容量约为3.5万个,合理的看台坡度设计保证了每一位观众都能获得理想的视野。场馆内部采用智能化管理系统,观众可通过手机实现电子入场、座位导航和餐饮预订,充分体现了数字化运营理念。

此外,场地草皮系统经过国际足联认证,确保比赛时的脚感与球速控制达到顶级标准。灯光与音响系统也进行了定制化设计,可根据比赛节奏实时调整亮度与声效,打造沉浸式观赛体验。球员更衣区、训练区及媒体工作区的功能分区合理,体现出对职业赛事运作的深刻理解。

值得注意的是,海港俱乐部在新主场运营中引入了“球迷互动生态”的概念。主场外设置了开放式球迷广场,结合AR互动体验与主题展览,让比赛日成为一场城市嘉年华。观众的参与感显著增强,助推了海港品牌文化的持续升温。

3、战术风格与球队适应

上海海港在迁入浦东足球场后,战术体系也出现了显著变化。由于新球场草皮质量更稳定、空间分布更均衡,球队在传控与高位压迫体系中的执行更为顺畅。主教练在近期的排兵布阵中,逐渐强化中前场的衔接性,强调控球与节奏掌控,形成了更具观赏性的进攻模式。

部分球员在新场地的表现尤为亮眼。年轻中场在持球推进和创造力方面的发挥得到释放,老将则在攻防转换中展现经验与稳定。球队整体攻势更具层次,射门效率与进攻效率在近几轮比赛中均呈上升趋势,显示出主场因素带来的心理与技术双重提升。

值得一提的是,球队在防守端也得益于新主场的空间感。教练组通过对球场宽度与草皮摩擦力的精确数据分析,调整了防线站位与逼抢节奏。球员在场地熟悉度提升后,协防与回撤速度更加协调,这种细节层面的提升为海港的整体竞争力提供了坚实保障。

4、商业价值与城市影响

浦东足球场的启用不仅是一项体育工程,更是城市品牌与商业体系的延伸。海港俱乐部在主场迁移后,与多家企业达成战略合作,涵盖智能科技、文旅运营与城市更新等领域,推动足球产业与城市经济的联动发展。

在商业运营层面,浦东足球场的命名权、广告权益与赛事衍生品开发均展现出可观潜力。主场比赛日经济已成为俱乐部新的增长点,周边酒店、餐饮及交通系统的客流量持续上升,形成了“体育+城市消费”的互促效应。业内分析认为,这种以体育为核心的区域带动模式将成为未来城市发展的重要方向。

同时,浦东足球场也成为城市文化的新地标。海港俱乐部计划在非比赛日举办青训公开课、球迷互动节及公益活动,使球场真正融入市民生活。随着观众结构年轻化、体育消费理念升级,上海的体育氛围正在从“赛事驱动”转向“文化共建”,形成了持续发展的社会价值闭环。

上海海港主场迁至浦东足球场,标志着中国职业足球在基础设施与运营模式上的一次跨越。从球员竞技状态到球迷体验,再到商业生态构建,这一事件的影响已远超体育范畴。浦东足球场不仅是海港的新主场,更是中国足球职业化新征程的起点。

未来,随着浦东足球场的全面运营与周边配套完善,上海海港有望在竞技表现与品牌影响力上实现双重突破。此举也为国内其他俱乐部提供了借鉴样本——唯有持续投入与系统化运营,才能在激烈的职业联赛格局中立于不败之地。足球的能量正在重新定义城市精神,而浦东的新地标,或许正是中国足球新时代的象征。

爱游戏app